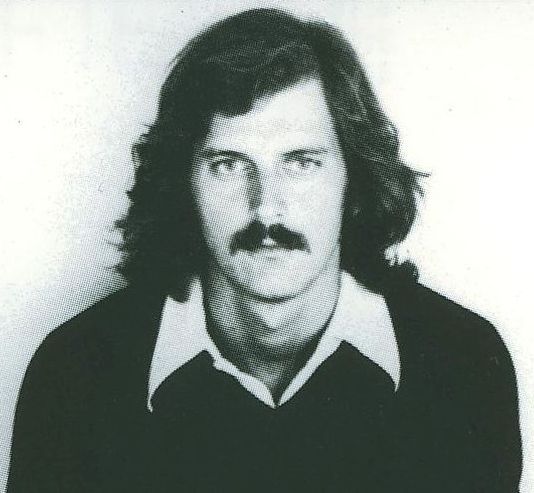

Wenn man ihn noch nicht kennt, alte Fotos von ihm anschaut, dazu seinen seidenweichen Gesang hört, denkt man vielleicht: „Wie hat dieser Kerl, der aussieht wie ein Englischlehrer an einer Highschool, einen Plattenvertrag bekommen?“ Oder man fragt sich: „Der macht Jazzmusik?“

Ganz so falsch liegt man damit gar nicht. Vor dem Beginn seiner 50-jährigen Musikkarriere lehrte Michael Franks (Jahrgang 1944) zeitgenössische Literatur an der Universität von Kalifornien, in Los Angeles. Der Gelehrte verbrachte das erste Viertel seines Lebens damit, die Gedichte von Theodor Roethke, einem US-amerikanischer Lyriker, zu studieren, und bemühte sich nie um eine musikalische Ausbildung – abgesehen von den sechs kostenlosen Unterrichtsstunden, die in der japanischen Marco-Polo-Gitarre für 29,95 Dollar enthalten waren, die er mit 14 Jahren kaufte. Doch während seiner College-Ausbildung entdeckte er Jazz, Bossanova und die Klänge der Cool-Jazz-Bewegung der Westküste. Er entdeckte Künstler wie Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Dave Brubeck, Mose Allison und Miles Davis, die alle bald zu seinen Vorbildern werden sollten.

Nachdem er einen Lehrauftrag an der Universität erhalten und die Tonleitern seiner Jazzgrößen gelernt hatte, begann Franks, eigenes Material zu schreiben und Filmmusik zu komponieren, bevor er sich schließlich auf Solopfade begab. Auf sein erstes, gleichnamiges Debüt bei Brut Records folgte 1976 der Durchbruch mit dem Album „The Art of Tea“, der ihm eine lange Zukunft bei Warner Brothers Records sicherte.

Seine Musik orientierte sich an den ausgefeilten Jazz-Arrangements von Tom Jobim (Bossanova ist ein bedeutender Einfluss auf seine Herangehensweise an das Gitarrenspiel) und brachte seine ultra-weiche Stimme in die Gleichung ein, um der „Quiet Storm“-Bewegung zum Durchbruch zu verhelfen. „Quiet Storm“, benannt nach dem Album von Smokey Robinson aus dem Jahr 1975, war ein Subgenre der 70er Jahre, das ursprünglich ein Radioprogramm bei WHUR-FM in Washington D.C. war. Der berühmte DJ Melvin Lindsey kuratierte das Programm mit einem „neuen Sound“, der aus zeitgenössischem R&B bestand, der in einem sanften, romantischen, jazzbeeinflussten Stil vorgetragen wurde, und Franks war einer der Anführer dieser Bewegung. Franks blieb seinem einzigartigen Pop-Jazz treu, ging aber auch mit der Zeit. Während er seinen Wurzeln verbunden blieb, begann er in den 80er Jahren Synthesizer und eine tänzerischere Produktion einzubauen und landete irgendwo in einer Uptempo-Jazz-meets-Synth-Pop-Welt.

Sein drittes Album, „Sleeping Gypsy“ (1977), das den Song „The Lady Wants to Know“ enthält, wurde teilweise in Brasilien aufgenommen. Zu dieser Zeit schenkte der Perkussionist Ray Armando Franks eine Cabasa, die zu seinem Markenzeichen wurde, das er auf der Bühne spielte, wenn er nicht gerade seine Gitarre einsetzte. Das Album „Burchfield Nines“ (1978), auf dem auch der Song „When the Cookie Jar Is Empty“ zu hören ist, spiegelt seinen Umzug nach New York City wider und weist einen eher ostküstentypischen Sound auf. Seitdem hat Franks mehr als 15 Alben aufgenommen.

Michael Franks hat vor einigen Jahren die Liner Notes zu einer neu aufgelegten Retrospektive seiner Alben verfasst, in denen er über seine vielen Jahre in der Musik reflektiert. Hier sind einige Auszüge:

„Wenn ich die Songs dieser Sammlung betrachte, von denen die meisten aus meinen 24 Jahren bei Warner Bros. stammen, werde ich an all die wunderbaren Musiker erinnert, mit denen ich das Vergnügen hatte, Aufnahmen zu machen, und bin beeindruckt von ihnen.

Die Kompositionen in dieser Anthologie offenbaren, denke ich, meine beständigen musikalischen Einflüsse über die Jahre hinweg: Jobim, Jazz-Standards, R&B, das Great American Songbook. Sie enthalten auch Verweise auf mein lebenslanges Interesse an Kunst und Literatur. Was Sie in dieser Musik finden, ist eine ausführliche Skizze meines Lebenswerkes.

Meine Lieder sind fast immer autobiografisch in dem Sinne, dass sie meist mit einer persönlichen Erfahrung oder Beobachtung beginnen. Sie drücken oft, sehr wörtlich, meine eigenen persönlichen Gefühle aus. Ich habe sie auf allen Kontinenten außer der Antarktis aufgeführt und bin immer wieder erstaunt, wie sie mich mit meinen Fans auf der ganzen Welt verbinden, wie Perlen auf einer „Perlenkette“, wie mein Guru es ausdrückte.

Wenn ich zusammenfassen müsste, wie ich mich derzeit in Bezug auf meine Karriere fühle, würde ich sagen, dass „Dankbarkeit“ das erste Wort ist, das mir in den Sinn kommt. Ich bin dankbar für meine Lebenserfahrungen, sowohl die guten als auch die schmerzhaften. […]. Ich bin dankbar, dass ich seit 35 Jahren verheiratet bin, dass ich Vegetarier bin, dass ich in den Wäldern lebe, umgeben von der Natur, die ich so sehr schätze. Ich bin all den Musikern, Arrangeuren, Produzenten und Tontechnikern dankbar, die mit mir auf dieser musikalischen Reise zusammengearbeitet haben. Obwohl ich von Natur aus ein zurückgezogener Mensch bin, habe ich die Gesellschaft von Musikern immer geliebt und das „Abhängen“ immer genossen. Die meisten von ihnen zähle ich zu meinen lebenslangen Freunden. Ich vermisse diejenigen, die von uns gegangen sind, aber ich bin zutiefst dankbar, dass ihre Musik weiterlebt.“

Er schließt mit den Worten: „Die Musik treibt mich in die Zukunft. Auf wunderbare und wundersame Weise flüstert sie mir immer zu und zirkuliert in meinem Kopf. Ich nehme an, in diesem Sinne schreibe ich immer.“

Wer seine Musik kennt, wird dem sicherlich zustimmen. Er ist der „Professor der Coolness“: Michael Franks.