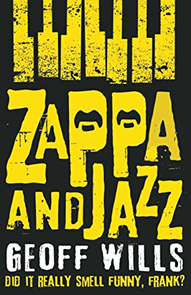

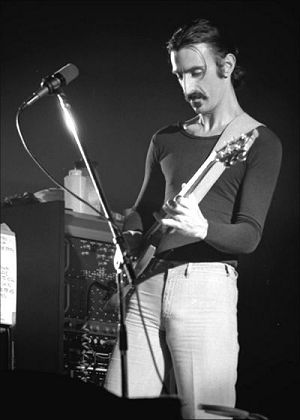

Obwohl Frank Zappa vor mehr als 30 Jahren starb, gilt er nach wie vor als eine Ikone der Kultur des 20. Jahrhunderts.

1973 sagte er bekanntlich: „Jazz ist nicht tot… er riecht nur komisch“, und in seinem Buch „Zappa and Jazz“ wirft Geoff Wills einen Blick auf Zappas weithin angenommene Abneigung gegen das Jazz-Genre.

Die Musik von Frank Zappa enthielt eine breite, ja verwirrende Palette musikalischer und kultureller Einflüsse, darunter auch Jazz. Aber Zappa wurde oft zitiert, dass er diese Musik und ihre Interpreten ablehnt, obwohl es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass viele der Musiker, die er beschäftigte, stark mit dem Jazz verbunden waren. Das hielt ihn nicht davon ab zu sagen: „Jazz ist nicht tot…..er riecht nur komisch“ und „Ich hatte nie etwas mit Jazz zu tun. Da ist keine Leidenschaft drin. Es ist ein Haufen Leute, die versuchen, cool zu sein, und die nach einer Bestätigung für eine intellektuelle Gemeinschaft suchen“. Und das unverblümte „Ich mag keinen Jazz“.

Warum also dieses Beharren auf dem Misstrauen gegenüber dem Jazz? Geoff Wills deutet in seiner detaillierten Betrachtung der Jazz-Aspekte von Zappas Musik an, dass die Wurzeln seiner Abneigung gegenüber vielen Dingen neben dem Jazz in seinen Erfahrungen in den 1940er und 1950er Jahren zu suchen sind. Zappa war immer so etwas wie ein Außenseiter. Als italienisch-amerikanischer Schüler wurde er von seinen Mitschülern angefeindet, weil Italien während des Zweiten Weltkriegs ein Feind war. Und Wills weist darauf hin, dass Jazz nicht das einzige war, was Zappa zu stören schien. Er hegte eine Abneigung gegen Schulen, Lehrer, Politiker, Musiker und Menschen im Allgemeinen.

Wills ist der Meinung, dass Zappa, als er behauptete, Jazz nicht zu mögen, in Wirklichkeit seinen Gefühlen über das Jazz-Establishment und den Snobismus Ausdruck verlieh, den viele Jazz-Fans oft an den Tag legten, wenn sie anderen Formen der populären Musik begegneten. Wie sehr Zappa trotz aller gegenteiligen Behauptungen vom Jazz beeinflusst war und Musiker mit tadellosen Jazz-Qualitäten beschäftigte, lässt sich natürlich am besten anhand der vielen Platten, die er aufgenommen hat, nachweisen.

Wills stößt dabei auf einige sehr interessante Fakten. Frank Zappas Musik hat eine einzigartige und leicht wiedererkennbare Qualität, und sie synthetisiert auf brillante Weise ein breites Spektrum kultureller Einflüsse. Das Buch konzentriert sich auf den Einfluss des Jazz auf Zappa und versucht, die oft verwirrende Beziehung zwischen ihm und dem Jazz zu klären. Zappas frühe Jahre werden untersucht, von seinem ersten Ausflug in ein Aufnahmestudio bis zur Gründung und Entwicklung seiner Band „The Mothers of Invention“.

Es gibt ausführliche Kritiken der wichtigsten Jazz-Alben „Hot Rats“, King Kong, „The Grand Wazoo“ und „Waka/Jawaka“. Nebenbei analysiert Wills Zappas Musik und die weiteren Einflüsse, die für seine Einstellung nicht nur zum Jazz, sondern zur Gesellschaft im Allgemeinen entscheidend waren.

Das Buch schließt mit einer Diskussion über Zappas Ähnlichkeit mit orthodoxeren Jazzern, sein Vermächtnis und den Einfluss auf jazzbezogene Musik. Dieses Buch spricht alle Zappa-Fans an, die neue Einblicke in seine Musik suchen, sowie aufgeschlossene Jazz-Hörer und alle, die sich für den Schmelztiegel der Musik des 20. Jahrhunderts interessieren.

Geoff Wills, Zappa and Jazz: Did it really smell funny, Frank? Verlag Matador 2015 - ISBN 13: 9781784623913Quellen: abebooks.de | Penniless Press On-Line