Peter Frampton, geboren am 22. April 1950 in Beckenham, England, ist eine der schillerndsten Figuren der Rockmusik der 1970er Jahre. Als Gitarrist, Sänger und Songwriter hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen – nicht nur durch seine technischen Fähigkeiten, sondern auch durch seine unverwechselbare Wärme und Musikalität.

Frampton wuchs in einem kreativen Umfeld auf; schon als Kind zeigte er eine Leidenschaft für Musik. Mit zwölf Jahren spielte er in Bands, und bald wurde klar, dass er ein außergewöhnliches Talent an der Gitarre hatte. Zu Beginn seiner Karriere war er Mitglied der Bands The Herd und später Humble Pie, wo er als Gitarrist und Co-Frontmann erste größere Erfolge feierte.

Der große Durchbruch kam jedoch, als er sich entschloss, eine Solokarriere einzuschlagen. Nach einigen respektierten, aber mäßig erfolgreichen Studioalben veröffentlichte er 1976 das legendäre Live-Album „Frampton Comes Alive!“ – ein Werk, das ihn über Nacht zum internationalen Superstar machte. Mit Songs wie „Show Me the Way“, „Baby, I Love Your Way“ und „Do You Feel Like We Do“ verband Frampton eingängige Melodien mit beeindruckender Gitarrenkunst. Besonders sein Einsatz der „Talkbox“ – ein Effektgerät, das seine Gitarre sprechen ließ – wurde zu seinem Markenzeichen und verhalf ihm zu einem ikonischen Sound.

„Frampton Comes Alive!“ verkaufte sich über 10 Millionen Mal und gilt bis heute als eines der erfolgreichsten Live-Alben aller Zeiten. Frampton wurde zum Gesicht einer Generation, ein jugendlicher Gitarrenheld mit einem freundlichen Lächeln, der mühelos zwischen Rock, Pop und Blues balancierte.

Doch der gewaltige Erfolg hatte auch Schattenseiten: Die hohen Erwartungen an seine folgenden Alben und der plötzliche Ruhm belasteten ihn schwer. In den späten 1970er Jahren erlebte er eine Phase des künstlerischen und persönlichen Rückzugs. Doch Frampton blieb sich stets treu, veröffentlichte weiterhin Alben, entwickelte sich musikalisch weiter und arbeitete mit Größen wie David Bowie (seinem alten Schulfreund) zusammen.

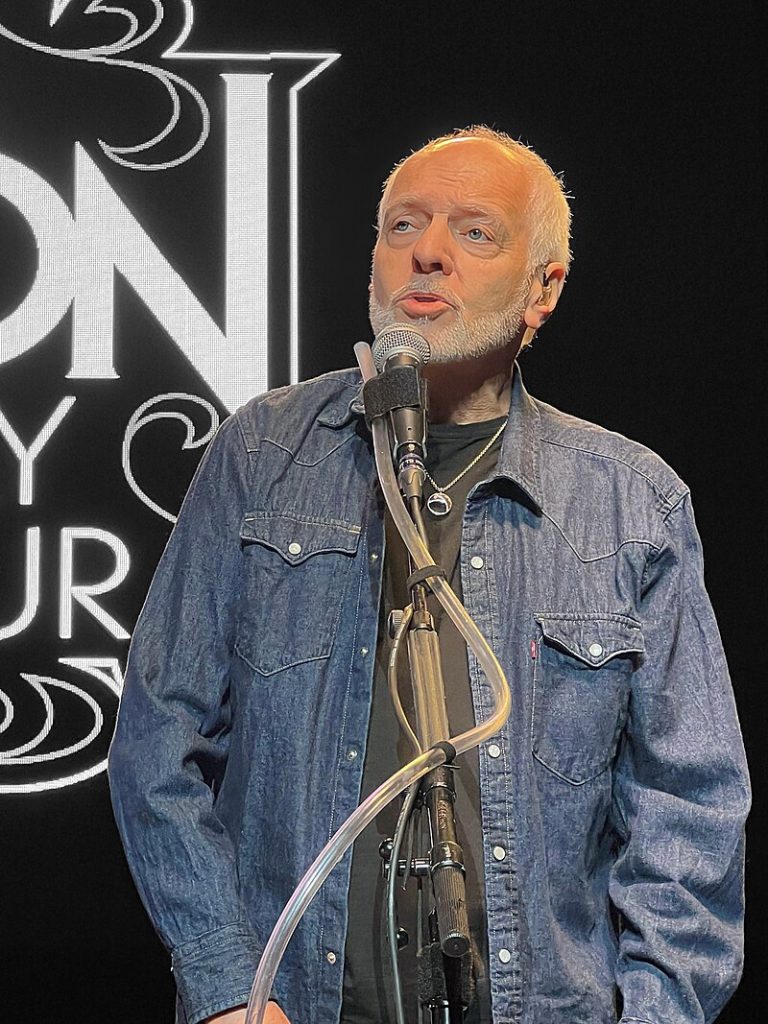

In den 2000er Jahren erlebte er ein starkes Comeback mit dem Grammy-prämierten Instrumentalalbum „Fingerprints“. Auch in späteren Jahren zeigte er keine Müdigkeit: Selbst als bei ihm 2019 eine degenerative Muskelkrankheit (IBM) diagnostiziert wurde, ging er auf eine große Abschiedstournee und veröffentlichte weitere Aufnahmen, die sein Talent und seine Leidenschaft für Musik eindrucksvoll dokumentieren.

Peter Frampton ist mehr als nur ein Rockstar vergangener Tage. Er ist ein lebendes Symbol für Hingabe, Resilienz und die zeitlose Magie handgemachter Musik – ein Künstler, der immer seinem eigenen Weg gefolgt ist, mit einer Gitarre in der Hand und einem offenen Herzen.

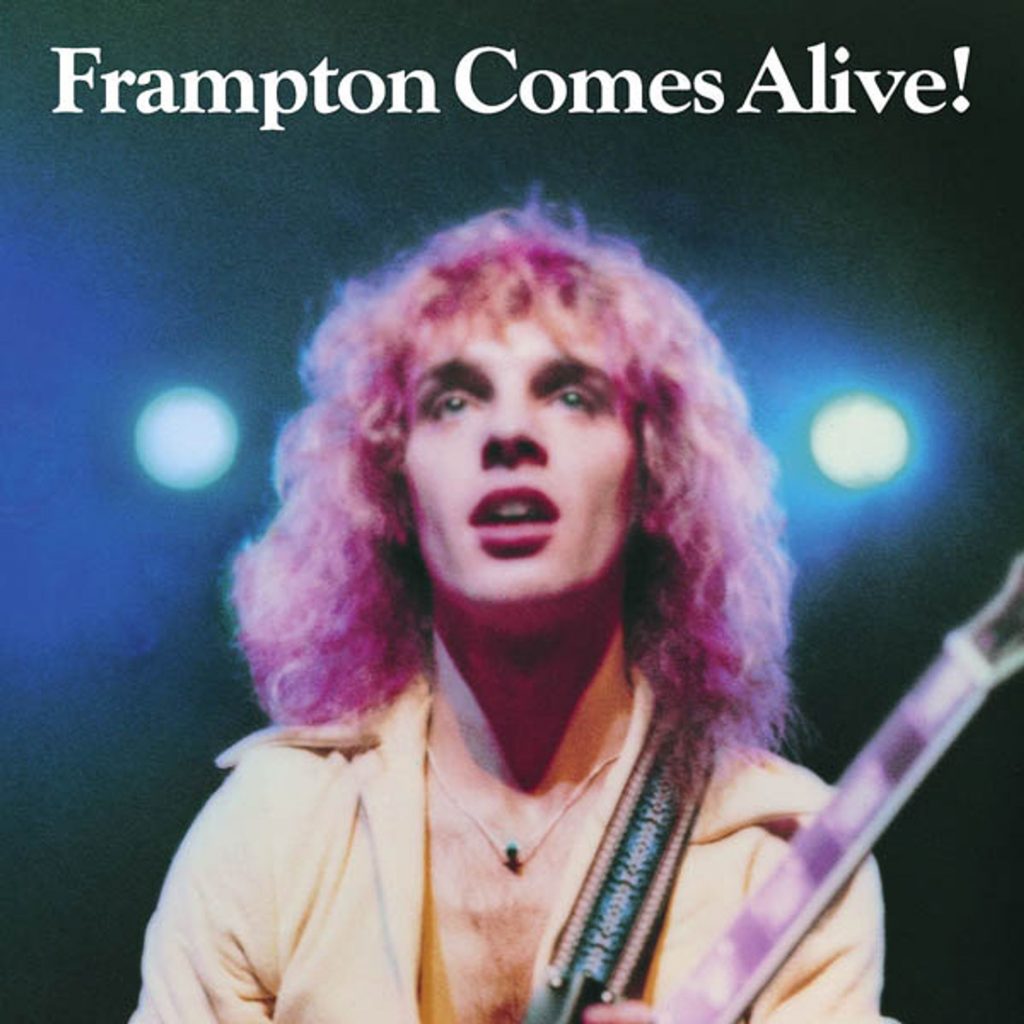

Rezension: Peter Frampton – Frampton Comes Alive! (1976)

Als „Frampton Comes Alive!“ im Januar 1976 erschien, war es eine kleine Sensation – und wurde schnell zu einem der erfolgreichsten Live-Alben der Rockgeschichte. Was dieses Album so besonders macht, ist die perfekte Mischung aus technischer Brillanz, emotionaler Wärme und echter Bühnenenergie, die Peter Frampton auf beeindruckende Weise einfängt.

Schon der Opener „Something’s Happening“ reißt das Publikum mit: Frampton spielt nicht nur für die Zuhörer, sondern mit ihnen. Seine Gitarrensoli sind virtuos, doch nie selbstverliebt. Besonders in Songs wie „Show Me the Way“ und „Baby, I Love Your Way“ zeigt sich seine große Stärke: eingängige Melodien, die direkt ins Herz treffen, gepaart mit seinem sympathischen, leicht rauchigen Gesang.

Eines der absoluten Highlights ist „Do You Feel Like We Do“, eine über 14 Minuten lange Jam-Session, in der Frampton mit seiner Talkbox eine bis dahin nie gehörte Verbindung zwischen Mensch und Gitarre schafft. Das Stück ist eine Meisterklasse in Dynamik – von sanften Passagen bis hin zu ekstatischen Gitarrenexplosionen.

Was Frampton Comes Alive! so herausragend macht, ist die Atmosphäre. Man hört und fühlt, dass Frampton hier auf dem Höhepunkt seiner künstlerischen Freiheit spielt. Seine Interaktion mit dem Publikum ist ehrlich und entspannt, weit entfernt vom aufgesetzten Posen manch anderer Rockstars jener Zeit.

Klanglich ist das Album erstaunlich klar für eine Liveaufnahme der 70er Jahre. Die Produktion fängt die rohe Energie des Konzerts ein, ohne sie zu glätten, und verleiht den Songs eine unmittelbare Lebendigkeit, die auch heute noch begeistert.

Fazit:

„Frampton Comes Alive!“ ist mehr als nur ein Live-Album – es ist ein lebendiges Dokument einer Zeit, in der Rockmusik voller Herz und Seele war. Peter Frampton bewies hier nicht nur sein technisches Können, sondern auch seine Fähigkeit, eine echte Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Ein absoluter Klassiker, der auch fast 50 Jahre später nichts von seiner Strahlkraft verloren hat.

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5 Sterne)